Collier Schorr, Agnès Varda dans sa cour rue Daguerre, Paris 14e Séance pour Interview magazine, 22 juillet 2018, n° 521 Courtesy Collier Schorr

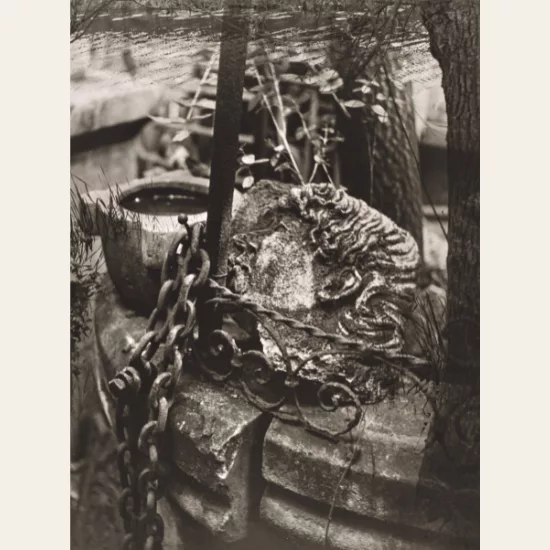

Il y a des artistes qui ont besoin de crier pour exister. Et puis, il y a Agnès Varda. Petite en taille, immense en regard, elle a traversé Paris l’air de rien, appareil photo ou caméra à la main, capturant des détails que vous et moi aurions à peine remarqués : une cariatide sur une façade, une tête sculptée posée sur un puits, un couple de commerçants rue Daguerre. Elle n’a jamais vraiment cherché à s’imposer, mais à raconter. L’exposition « Le Paris d’Agnès Varda, de-ci, de-là » au musée Carnavalet nous invite à suivre ses pas dans un Paris intime, un Paris de l’entre-deux, un Paris de l’observation plus que de la démonstration.

Photographe un jour, photographe toujours… mais discrètement

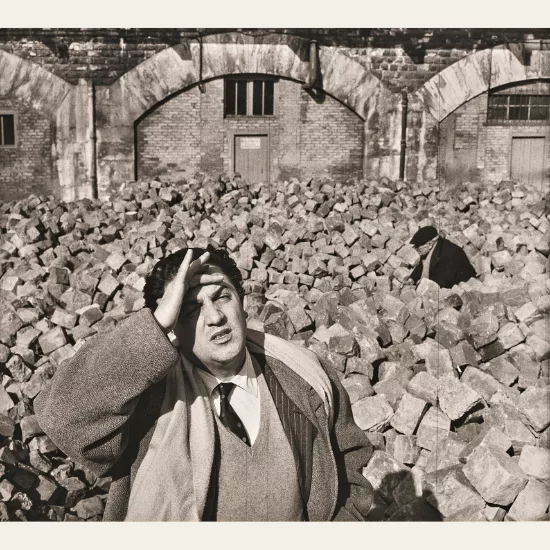

On l’a souvent cantonnée à son statut de cinéaste de la Nouvelle Vague – avec Cléo de 5 à 7 en étendard – mais Varda, c’est aussi une photographe de l’ombre, une imageuse de l’instant qui saisissait la lumière. Dès les années 1950, elle photographie tout : les comédiens du Théâtre national populaire, les rues cabossées de Paris, sa compagne Valentine Schlegel, et même Federico Fellini, qu’elle entraîne dans les gravats d’un vieux mur à la porte de Vanves pour un portrait décalé comme elle les aime.

L’exposition met d’ailleurs un joli coup de projecteur sur cette pratique encore trop peu reconnue. On y découvre 130 tirages, souvent inédits, qui dialoguent avec ses films. Un conte photographique tendre et surréaliste avec une petite fille déguisée en ange, des reportages improbables commandés par des magazines et des expérimentations visuelles où se mêlent texte, image et mise en scène…

Rue Daguerre, centre du monde

S’il fallait dessiner une carte du cœur de Varda, elle aurait la forme d’une cour. Plus précisément celle du 86 rue Daguerre, dans le 14e arrondissement. Elle y a vécu pendant près de 70 ans, transformant cette cour-atelier en studio de prise de vue, lieu de tournage, décor, labo photo et parfois même en plage de sable pour Les Plages d’Agnès. Autant vous dire que cette adresse, c’est un peu le QG de l’exposition.

On y suit l’évolution du lieu à travers les décennies, de la joyeuse bohème des débuts à la cour-jardin du 21e siècle, en passant par les années Demy.

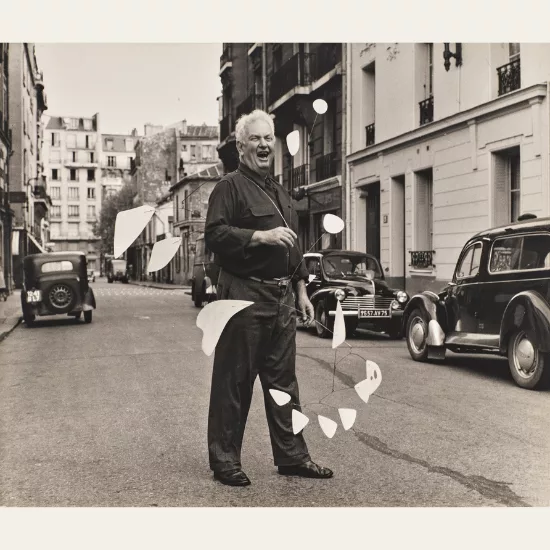

Agnès Varda, Alexander Calder devant son atelier, Paris 14e, octobre 1954 © Succession Agnès Varda _ 2025 Calder Foundation, New York _ ADAGP, Paris

Agnès Varda, Autoportrait dans son studio, rue Daguerre, Paris 14e, 1956 © Succession Agnès Varda

Agnès Varda, Boulevard du Montparnasse, Paris, mars 1956 © Succession Agnès Varda

Agnès Varda, Fellini à la porte de Vanves, Paris 14e, mars 1956 © Succession Agnès Varda

Agnès Varda, Noyé, 1950 © Succession Agnès Varda

Agnès Varda, Rue Mouffetard, Paris 5e, 1957 © Succession Agnès Varda

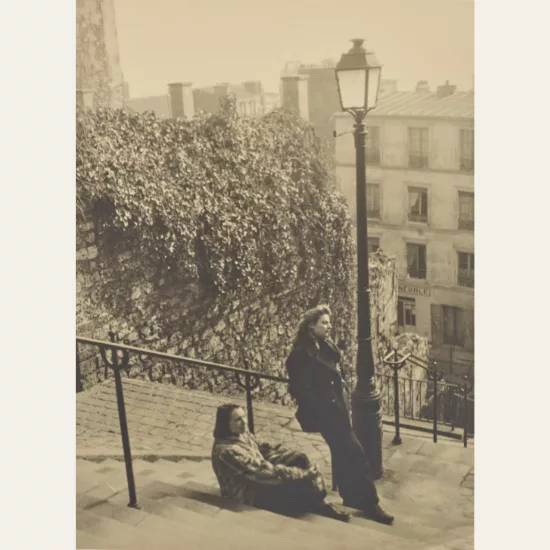

Agnès Varda, Valentine Schlegel et Frédérique Bourguet à Montmartre, Paris 18e, 1948-1949 © Succession Agnès Varda

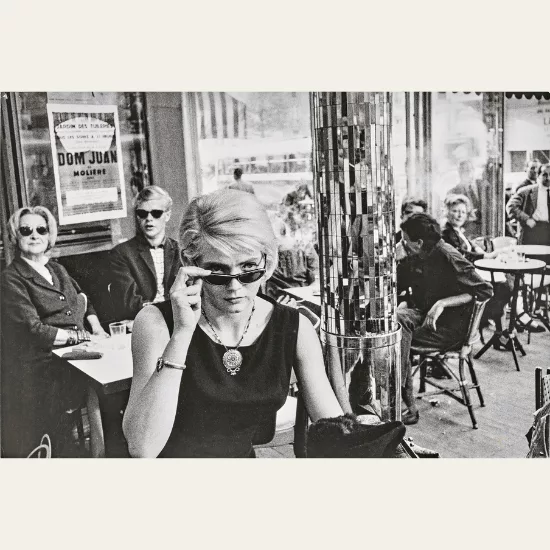

Photographie de Liliane de Kermadec, Corinne Marchand sur le tournage du film d’Agnès Varda Cléo de 5 à 7, Cléo au café du Dôme, Paris 14e, 1961 Liliane de Kermadec © Ciné-Tamaris

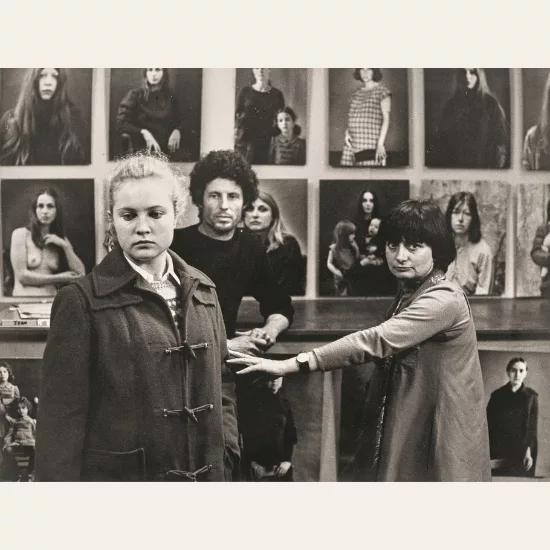

Photographie de Robert Picard, Valérie Mairesse, Robert Dadiès et Agnès Varda sur le tournage du film d’Agnès Varda L’une Chante, l’autre pas, 1976 Robert Picard © Ciné-Tamaris

Paris, actrice principale

La vraie muse de Varda ? C’est Paris. Pas la ville des cartes postales, non. Celle des interstices, des quartiers populaires, des marchés, des démolitions. Elle filme la ville comme on filme une émotion : mouvante, intime, toujours changeante. Cléo de 5 à 7, L’Opéra-Mouffe, Daguerréotypes… Paris y est un personnage à part entière, miroir des états d’âme, des luttes, des rêves.

Et il faut le dire : Varda avait ce don incroyable de faire d’une façade un poème visuel, d’un trottoir une scène de théâtre. Une artiste qui préférait les fissures aux dorures, les marges aux boulevards.

Une femme derrière l’objectif, et alors ?

Ce que souligne aussi cette exposition c’est la dimension profondément féministe et engagée du travail de Varda. Elle a photographié et filmé les femmes bien avant que cela devienne un sujet central dans les débats culturels. Chez Varda, elles sont fortes, tristes, drôles, libres, révoltées. Et, avant tout, profondément humaines.

La série de portraits pour L’une chante, l’autre pas (1977) ou les visages fatigués de la rue Mouffetard dans L’Opéra-Mouffe (1958) sont d’une puissance calme, mais ravageuse. Pas besoin de slogan : chez Varda, l’image parle pour elle.

Une exposition à son image : libre, éclectique, un peu décalée

La scénographie accompagne tout ça sans jamais trop en faire. On passe d’un extrait de film à un tirage photo, d’un objet personnel à un dessin de Pénélope Bagieu, qui signe dix illustrations drôles et tendres. L’ensemble est doux, généreux, plein de surprises, comme un dimanche de flânerie dans Paris, avec une amie un peu excentrique qui vous raconterait mille anecdotes sur chaque recoin de trottoir.

À découvrir

FEMMES : l’exposition engagée de Pharrell Williams

À la galerie Perrotin

Les rêves et l’art

Quand l’inconscient prend vie sur la toile

Regarder autrement

Le rôle de la culture dans notre perception de l’art