Ai Weiwei – Study of Perspective – Tiananmen Square. 1995-2003. Acquired through the generosity of the Photography Council and the Contemporary Arts Council of The Museum of Modern Art ©2025 Ai Weiwei

L’histoire de l’art est jalonnée de figures polémiques, dont la place oscille entre génie et scandale. Si le débat sur la dissociation de l’artiste et de son œuvre est récurrent, une autre question mérite d’être posée : un artiste peut-il être réhabilité après la controverse ? De Picasso à Ai Weiwei, en passant par Yayoi Kusama, la réponse oscille entre rejet, réévaluation et reconnaissance tardive.

Les types de controverses : politique, morale et idéologique

Certaines controverses naissent des engagements politiques des artistes. Ai Weiwei, figure de la dissidence chinoise, a fait de son art une tribune contre le pouvoir en place. Son arrestation en 2011, suivie de la censure de son travail en Chine, illustre comment un artiste peut être exclu de son propre pays tout en étant encensé ailleurs. Dans ce cas, la controverse devient un levier de reconnaissance.

D’autres polémiques relèvent de questions morales. Picasso, artiste révolutionnaire du XXe siècle, est aujourd’hui scruté sous un prisme plus critique. Son rapport aux femmes, souvent décrit comme abusif, pousse à réévaluer son héritage. L’artiste est-il indissociable de son comportement personnel ? Si son influence sur l’art reste incontestable, la manière dont on présente son travail évolue.

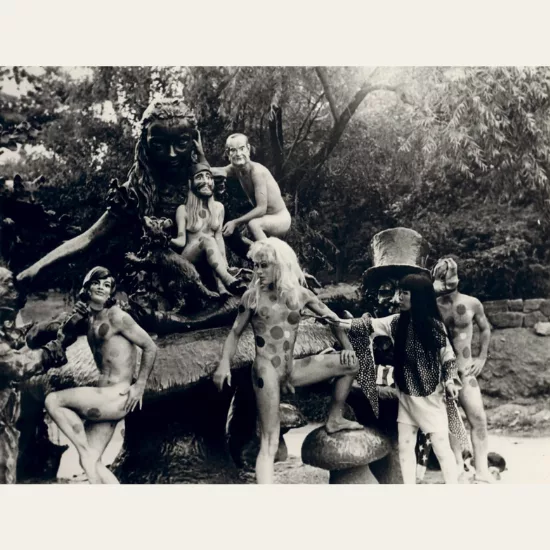

Enfin, certains artistes sont marqués par des controverses idéologiques. Yayoi Kusama, aujourd’hui célébrée pour ses installations immersives et ses motifs obsessionnels, a longtemps été une figure marginalisée. Dans le Japon conservateur des années 1950-60, son art radical, influencé par le surréalisme et le psychédélisme, a été jugé trop provocant. Elle a dû s’exiler à New York, où ses performances mêlant nudité et revendications féministes ont choqué autant qu’elles ont fasciné. Longtemps ignorée, elle est désormais l’une des artistes les plus influentes du monde. Son parcours soulève une question essentielle : un artiste doit-il forcément être validé par son époque pour être reconnu plus tard ?

Ai Weiwei - Study of Perspective - Tiananmen Square. 1995-2003. Acquired through the generosity of the Photography Council and the Contemporary Arts Council of The Museum of Modern Art ©2025 Ai Weiwei

« Femme qui pleure », 1937. ©Wikiart

Yayoi Kusama, Anatomic explosions, courtesy of Gagosian Gallery

Les réactions du monde de l’art et du public

Face aux controverses, le monde de l’art oscille entre deux attitudes : effacer un artiste de l’histoire ou replacer son œuvre dans un nouveau contexte. Les musées et les institutions culturelles ont un rôle central dans ces décisions. Certains choisissent de maintenir les expositions en ajoutant une analyse critique, permettant ainsi au public de poser un regard plus nuancé. D’autres, au contraire, préfèrent éviter toute polémique en annulant des événements ou en retirant certaines œuvres des collections mises en avant.

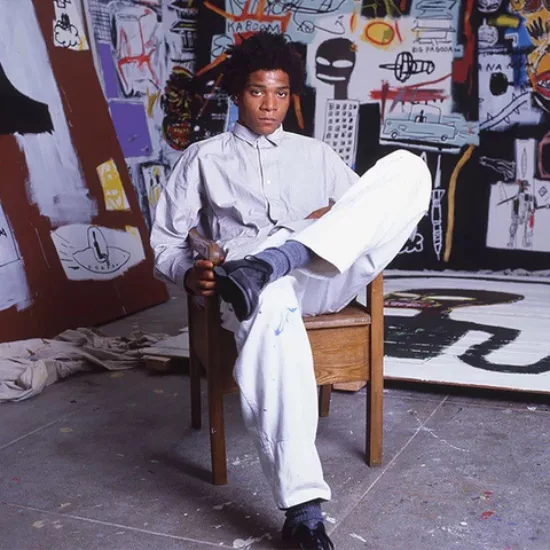

L’exemple de Jean-Michel Basquiat illustre bien cette tension. De son vivant, il était une figure underground, dont l’art portait un message contestataire et politique. Mais après sa mort, son œuvre a été massivement récupérée par le marché de l’art. Ses toiles, autrefois symboles de révolte, se vendent aujourd’hui à des prix records et sont devenues des objets de luxe. Cette transformation soulève une question essentielle : peut-on encore percevoir la portée politique d’un artiste lorsque son travail est absorbé par le système qu’il critiquait ?

Dans le même temps, le public joue un rôle de plus en plus influent. Avec les réseaux sociaux et les mouvements militants, les débats sur la légitimité de certains artistes se sont intensifiés. La “cancel culture” a conduit à une remise en question de figures longtemps intouchables, incitant les institutions à revoir leur position. Pourtant, être rejeté n’est pas toujours définitif : avec le temps, certains artistes sont réévalués à travers un prisme critique et peuvent retrouver leur place dans l’histoire, mais sous un regard différent.

Jean-Michel Basquiat in Los Angeles

Judith et Holopherne, vers 1598-1599, Galerie nationale d’art ancien, Rome

Les critères de réhabilitation : talent, engagement, évolution des mentalités

Qu’est-ce qui permet à un artiste de retrouver une place dans l’histoire ? Plusieurs critères entrent en jeu.

Le talent est souvent invoqué comme critère ultime. Mais suffit-il ? L’exemple de Caravage, assassin et génie de la lumière, montre que l’histoire tend à absoudre les artistes dont l’apport artistique est jugé inestimable.

L’engagement politique ou social peut aussi jouer un rôle. Ai Weiwei, longtemps censuré, a su faire de son activisme une extension de son art, renforçant sa légitimité.

Enfin, l’évolution des mentalités est décisive. L’histoire de l’art est réécrite en permanence. Ce qui était inacceptable hier peut être revalorisé aujourd’hui, et inversement. Ainsi, certains artistes décriés pourraient être réévalués à l’avenir, non pas en les excusant, mais en les replaçant dans une analyse critique.

Conclusion

Entre réhabilitation et rejet, la postérité d’un artiste dépend des sensibilités de chaque époque. Si certaines figures restent irrécupérables, d’autres voient leur image évoluer avec le temps. L’histoire de l’art, en perpétuelle réécriture, nous pousse à repenser sans cesse notre regard sur les œuvres et leurs créateurs. Mais la reconnaissance d’un artiste relève-t-elle uniquement d’une évolution des mentalités, ou aussi d’un rapport de pouvoir au sein du monde de l’art ?

À découvrir

Flâneries photographiques d’une cinéaste à l’œil libre

Le Paris d’Agnès Varda

Sept décennies de printemps dans les yeux

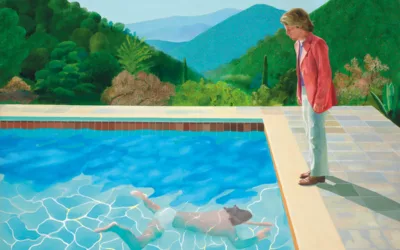

David Hockney 25 à la Fondation Louis Vuitton

Qu’importe le paysage, pourvu qu’on ait la lumière

Lucas Arruda au musée d’Orsay