Alexandre Sergejewitsch Borisoff, Les Glaciers, mer de Kara, 1906, huile sur toile, 79 × 124 cm. Don Alexandre Sergejewitsch Borisoff, 1907 © GrandPalaisRmn (Musée d’Orsay) / Hervé Lewandowski

En 2025, le Musée d’Orsay lance une opération inédite et ambitieuse : prêter 100 œuvres majeures à 31 musées en région pour explorer l’histoire du climat à travers l’art. Baptisée « 100 œuvres qui racontent le climat », cette initiative place l’art au cœur d’un dialogue entre passé et présent, mêlant sensibilisation, émotion et réflexion.

Un voyage dans l’histoire climatique à travers l’art

Depuis le XIXᵉ siècle, l’industrialisation a profondément modifié nos paysages et notre environnement. Les artistes, témoins privilégiés de ces mutations, ont capturé ces bouleversements dans leurs œuvres. Locomotives fumantes, scènes industrielles ou paysages naturels menacés : chaque création raconte une histoire de cohabitation complexe entre l’homme et la nature.

Des chefs-d’œuvre emblématiques, tels que La Gare Saint-Lazare de Claude Monet, témoignent du contraste entre l’effervescence urbaine et la fugacité des ressources naturelles. À l’inverse, des œuvres comme Le Grand Pic noir de Gallen-Kallela célèbrent la beauté et la fragilité de la biodiversité.

Chaque pièce prêtée par le musée d’Orsay devient une fenêtre sur le passé, mais aussi un miroir des enjeux actuels. Les œuvres dialoguent avec des thématiques comme la déforestation, la montée des eaux ou encore la résilience face aux changements climatiques.

Un projet écoresponsable et localisé

Le projet ne se limite pas à un simple prêt d’œuvres : il s’inscrit dans une démarche écoresponsable. Emballages réutilisables, optimisation des transports et utilisation de biocarburants illustrent une volonté de cohérence entre le message et la mise en œuvre.

Par ailleurs, chaque musée accueillant les œuvres met en lumière des problématiques locales liées au climat. À Brest, l’exposition De Brest à l’Arctique explorera l’impact du changement climatique sur les régions polaires, en écho au rôle historique du port dans l’exploration polaire. À Barbizon, Climat, paysages et paysans questionnera l’évolution des pratiques agricoles et la transformation des forêts.

Alfred Sisley, Temps de neige à Veneux-Nadon, vers 1880, huile sur toile, 55 × 74,5 cm. Legs comte Isaac de Camondo, 1911 © GrandPalaisRmn (Musée d’Orsay) _ Jean-Gilles Berizzi

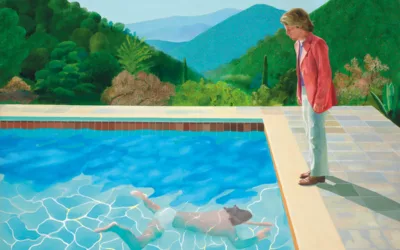

Anna Boch, Cueillette, 1890, huile sur toile, 74 x 107 cm, Paris, musée d'Orsay © photo _ musée d’Orsay, dist. GrandPalaisRmn _ Sophie Crépy

Claude Monet, Le Jardin de l’artiste à Giverny, 1900, huile sur toile, 81,6 × 92,6 cm. Dation, 1983 © RMN-Grand Palais (Musée d’Orsay) _ Hervé Lewandowski

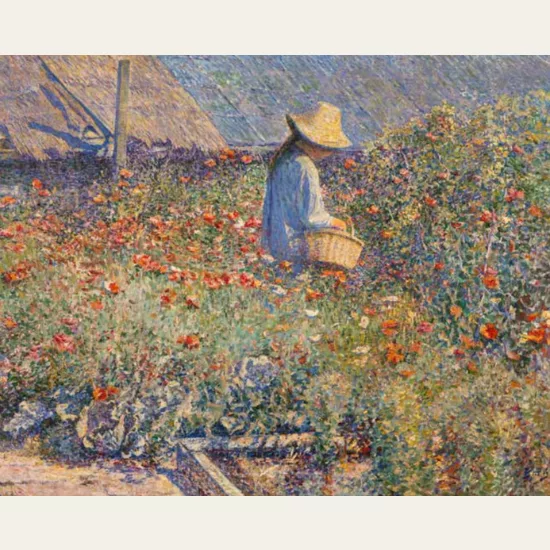

Eugène Fromentin, Le Pays de la soif, vers 1869, huile sur toile, 103 × 143,2 cm. Legs sous réserve d’usufruit Edouard Martell en faveur de sa femme, 1920 © GrandPalaisRmn (musée d’Orsay) _ H. Lewandowski

Gustave Caillebotte, Les Soleils, jardin du Petit Gennevilliers, vers 1885, huile sur toile, sans cadre 130,5 × 105,8 cm. Dation, 2022 © Musée d’Orsay, dist. GransPalaisRmn _ Sophie Crépy

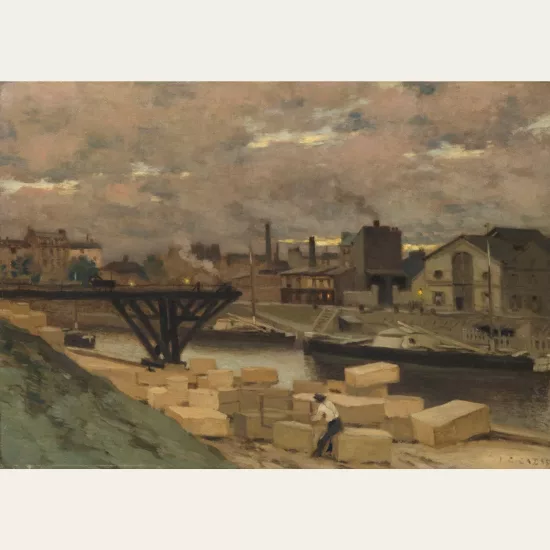

Jean-Charles Cazin Les Quais Entre 1885 et 1890 Huile sur toile H. 32,5 ; L. 46,0 cm. Achat, 1991 © GrandPalaisRmn (Musée d'Orsay) _ Hervé Lewandowski

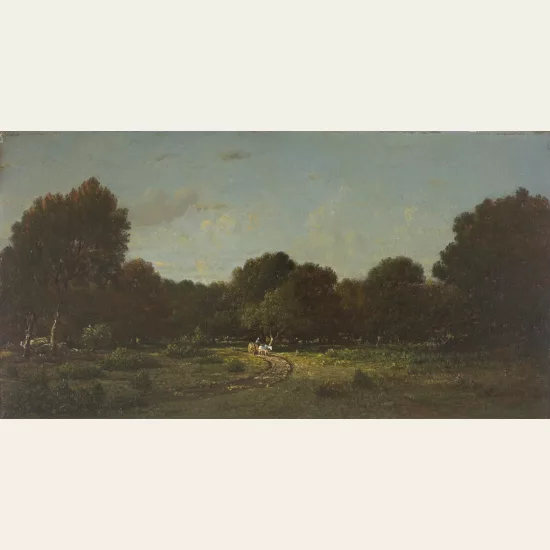

Théodore Rousseau, Clairière dans la Haute Futaie, forêt de Fontainebleau, avant 1866, huile sur bois, 28 × 53 cm. Legs Alfred Chauchard, 1910 © Musée d’Orsay, dist. GrandPalaisRmn _ Patrice Schmidt

Les musées en région : des dialogues riches et diversifiés

Voici un aperçu des expositions qui ponctueront cette opération nationale :

- Musée National de la Marine de Brest : Les Glaciers, mer de Kara d’Alexandre Borisoff, mis en regard avec l’histoire maritime de Brest et les missions polaires d’aujourd’hui, souligne la fragilité des écosystèmes arctiques.

- Barbizon, Musée des Peintres de Barbizon : Avec des œuvres de Théodore Rousseau et Charles Daubigny, l’exposition évoque la transition entre une agriculture traditionnelle et la mécanisation, tout en soulignant les premières luttes pour la préservation des forêts.

- Musée de Grenoble : L’œuvre Les Soleils, jardin du Petit Gennevilliers de Gustave Caillebotte sera présentée dans une réflexion sur la résilience, l’agriculture et les énergies renouvelables en région montagneuse.

- Cherbourg, Musée Thomas Henry : Le Grand Pic noir de Gallen-Kallela sera accompagné de réflexions sur la déforestation locale et ses impacts sur la biodiversité, dans un dialogue avec des œuvres de Rousseau et Doré.

Des activités pour tous les publics

Conférences, ateliers, visites guidées, promenades botaniques ou encore publications enrichissent cette initiative. Chaque musée adapte sa programmation pour répondre aux attentes de ses visiteurs. Par exemple, à Avignon, les visiteurs participeront à la création d’une « capsule temporelle » avec les enfants, imaginant la ville dans 50 ans face à la montée des eaux.

L’art au service de la conscience écologique

Avec « 100 œuvres qui racontent le climat », le Musée d’Orsay dépasse son rôle de conservateur d’un patrimoine artistique. En initiant une telle démarche, il affirme que l’art peut jouer un rôle clé dans la transformation des consciences. Là où les chiffres échouent, les émotions suscitées par les œuvres ouvrent des portes vers la réflexion et l’engagement.

Ce projet ambitieux rappelle que l’art, loin d’être une simple représentation esthétique, peut être un moteur d’action face aux défis contemporains. L’Anthropocène, cette ère façonnée par les activités humaines, trouve ici une résonance profonde dans le patrimoine artistique.

À découvrir

Flâneries photographiques d’une cinéaste à l’œil libre

Le Paris d’Agnès Varda

Sept décennies de printemps dans les yeux

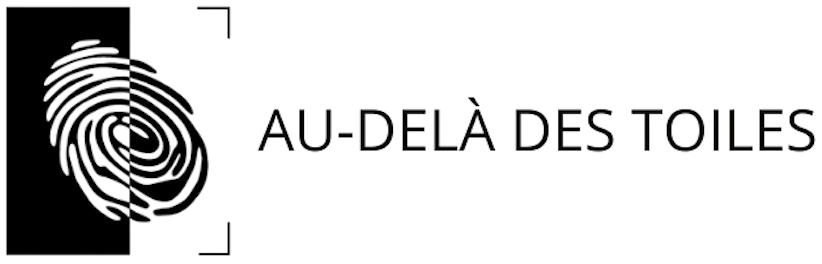

David Hockney 25 à la Fondation Louis Vuitton

Qu’importe le paysage, pourvu qu’on ait la lumière

Lucas Arruda au musée d’Orsay