Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes s’extasient devant un tableau de Rothko, tandis que d’autres préfèrent les natures mortes bien réalistes des peintres flamands ? Est-ce simplement une question de goûts éduqués ou d’expériences personnelles ? Ou bien notre appréciation de l’art serait-elle inscrite quelque part dans nos gènes ? Explorons ensemble cette idée intrigante : sommes-nous biologiquement programmés pour aimer certains types d’art ?

L’art : une histoire de câblage cérébral

Notre cerveau est une machine complexe, et il se trouve qu’il adore récompenser nos sens. Quand vous regardez une œuvre d’art qui vous touche, des régions du cerveau associées au plaisir, comme le striatum ou le cortex orbitofrontal, s’illuminent comme un sapin de Noël. Cette réaction n’est pas si différente de celle que vous ressentez en mangeant un chocolat ou en écoutant votre chanson préférée. Mais pourquoi certains éprouvent-ils cette jouissance devant un Picasso, tandis que d’autres restent de marbre ?

Une hypothèse avance que certaines préférences esthétiques pourraient être biologiques. Par exemple, la symétrie et l’harmonie, souvent présentes dans les créations artistiques, sont des qualités que notre cerveau associe à la beauté et à l’ordre naturel. Ces traits étaient autrefois étroitement liés à la survie : un fruit bien coloré signalait qu’il était comestible, et un visage symétrique était souvent perçu comme un signe de santé.

L’évolution, cette curatrice de l’esthétique

Revenons à nos ancêtres. Ils étaient bien moins préoccupés par l’art pour l’art que par les signaux visuels qui augmentaient leurs chances de survie. Un ciel rougeoyant pouvait annoncer un danger imminent, tandis qu’une cascade étincelante était synonyme d’une source d’eau. Ces associations entre perception visuelle et émotions fortes ont laissé des traces dans notre cerveau moderne.

Des recherches montrent que certains motifs ou couleurs répétitifs attirent naturellement notre attention. Par exemple, des formes fractales, comme celles que l’on retrouve dans les peintures de Jackson Pollock, pourraient évoquer des paysages naturels apaisants. Pas étonnant que ces motifs « chaotiques » plaisent à tant de personnes : ils rappellent inconsciemment les environnements où nos ancêtres étaient en sécurité.

Les expériences universelles de la beauté

Bien que nos goûts varient énormément, certaines œuvres ou styles transcendent les cultures et les époques. Par exemple, les œuvres qui mettent en avant des couleurs riches ou des compositions équilibrées tendent à être appréciées universellement. Ce n’est pas un hasard : des études montrent que notre cerveau traite ces éléments avec une satisfaction presque automatique.

Le psychologue Semir Zeki a étudié les réactions neuronales à l’art et a constaté que des œuvres réputées « belles » activent les mêmes régions du cerveau que celles stimulées par des expériences agréables comme la nourriture ou la musique. Il semble donc que certaines formes artistiques, par leurs proportions ou leurs couleurs, répondent à un besoin inné de plaisir visuel.

Une question de goûts innés… ou pas

Mais attention, la biologie n’explique pas tout. Nos expériences personnelles, notre éducation et notre culture jouent également un rôle colossal dans nos préférences artistiques. Cependant, même en tenant compte de ces facteurs, il reste fascinant de penser que certaines de nos réactions face à l’art sont programmées à un niveau fondamental.

Alors, la prochaine fois que vous serez ému devant une œuvre, posez-vous cette question : est-ce votre cerveau primitif qui jubile devant des motifs ou des couleurs qu’il reconnaît comme étant « bons pour vous », ou est-ce une construction culturelle plus complexe ? Une chose est sûre : qu’il s’agisse d’une œuvre minimaliste ou d’une sculpture baroque, l’art continue de jouer avec nos neurones… pour notre plus grand plaisir.

À découvrir

Flâneries photographiques d’une cinéaste à l’œil libre

Le Paris d’Agnès Varda

Sept décennies de printemps dans les yeux

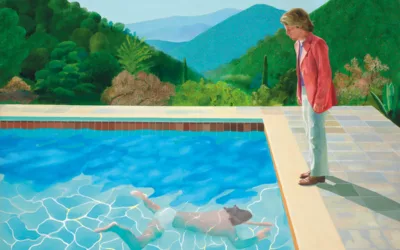

David Hockney 25 à la Fondation Louis Vuitton

Qu’importe le paysage, pourvu qu’on ait la lumière

Lucas Arruda au musée d’Orsay