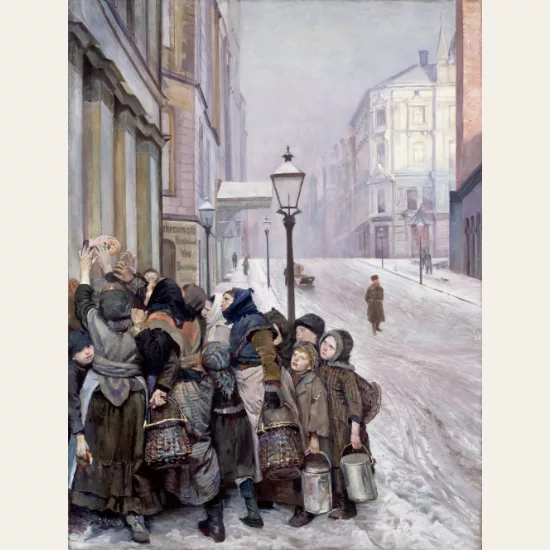

Christian Krohg (1852-1925), Albertine dans la salle d’attente du médecin de police (Albertine i politilegens ventevaerelse),1885-1887, Huile sur toile, 210 x 325,4 cm, Nasjonalmuseet, Oslo, NG.M.00776, ©Nasjonalmuseet / B.rre H.stland.

Avec Christian Krohg – Le peuple du Nord, le musée d’Orsay braque les projecteurs sur un artiste qui mérite bien plus qu’une place en marge de l’histoire de l’art. Peintre, écrivain et journaliste, Krohg a fait de son pinceau une arme sociale, captant avec acuité les inégalités et les laissés-pour-compte de son époque. Comme Émile Zola en littérature, il n’embellit rien, ne cache rien : son art est brut, sans concession, mais toujours empreint d’une profonde humanité.

Un peintre du peuple et pour le peuple

Pas question, pour Krohg, de peindre des paysages bucoliques ou des scènes mythologiques. Lui s’intéresse aux travailleurs de la mer, aux familles modestes et aux invisibles que la bourgeoisie préférerait ignorer. Il partage leur quotidien, capte la rudesse de leur existence, et la retranscrit avec une sincérité troublante.

Ses séries sur les pêcheurs de Skagen témoignent de cette immersion totale : l’artiste ne se contente pas d’observer, il vit au rythme de ses modèles. Son œuvre La Lutte pour l’existence (1889) frappe par son intensité : une foule entassée, des visages marqués, une précarité qui suinte de la toile. On y sent l’influence de Gustave Courbet et d’Édouard Manet, mais avec un regard encore plus acéré sur l’injustice sociale. À travers ses cadrages audacieux et ses compositions serrées, Krohg ne laisse aucune échappatoire : le spectateur est plongé dans la dureté du quotidien qu’il dépeint.

Mais l’artiste ne se contente pas d’un simple constat. Il utilise son art comme un moyen d’éveiller les consciences. Il s’attaque aux conditions de vie des plus vulnérables et remet en question l’ordre établi avec une puissance émotionnelle qui dépasse la seule peinture.

Le scandale Albertine : l’art comme électrochoc

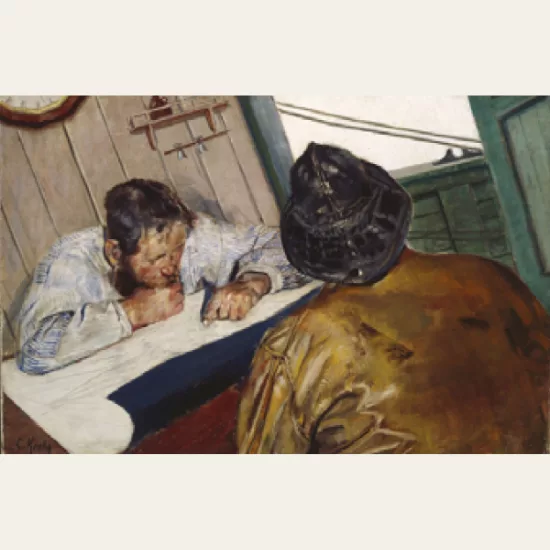

S’il fallait une œuvre pour résumer l’engagement de Krohg, ce serait Albertine dans la salle d’attente du médecin de police (1885-1887). Inspirée de son propre roman Albertine (1886), censuré dès sa parution, cette toile représente une jeune femme convoquée pour un examen médical après avoir été violée par un policier – un événement qui la précipitera dans la prostitution. La tête baissée et son corps replié sur lui-même traduisent la honte et la résignation, contrastant avec l’attitude des autres femmes, plus apprêtées et déjà familières de cet environnement. L’une d’elles, au premier plan, fixe le spectateur avec un regard direct et provocant, rappelant l’audace du regard d’Olympia de Manet.

L’œuvre choque, dérange, scandalise… et c’est bien le but. Elle pousse la société norvégienne à débattre du sort des prostituées, preuve que l’art peut être un véritable levier de changement.

Ce n’est pas seulement la représentation de la misère qui heurte, mais bien la manière dont Krohg nous force à la voir, sans détour. Il engage le spectateur, l’empêche de détourner le regard. À travers ce tableau, il dépasse le simple témoignage et interpelle directement ceux qui pourraient faire changer les choses.

![Christian Krohg (1852-1925) Albertine dans la salle d’attente du médecin de police [Albertine i politilegens ventevaerelse] 1885-1887 Huile sur toile, 210 x 325,4 cm Nasjonalmuseet, Oslo, NG.M.00776 Photo : Nasjonalmuseet / Børre Høstland Christian Krohg (1852-1925)

Albertine dans la salle d’attente du médecin de police [Albertine i politilegens ventevaerelse]

1885-1887

Huile sur toile,

210 x 325,4 cm

Nasjonalmuseet, Oslo, NG.M.00776

Photo : Nasjonalmuseet / Børre Høstland](http://audeladestoiles.com/wp-content/uploads/2025/03/12-png.webp)

Christian Krohg (1852-1925), Albertine dans la salle d’attente du médecin de police (Albertine i politilegens ventevaerelse),1885-1887, Huile sur toile, 210 x 325,4 cm, Nasjonalmuseet, Oslo, NG.M.00776, ©Nasjonalmuseet / B.rre H.stland.

Un art au service du progrès social

Pour Krohg, peindre, ce n’est pas seulement créer du beau, c’est raconter le réel, secouer les consciences. Ses toiles interpellent, bousculent, mais toujours avec une immense empathie. Contrairement à d’autres naturalistes plus froids, il tisse un lien fort avec ses sujets.

Ses portraits de famille en sont la meilleure preuve : loin de la rudesse de ses scènes sociales, ils dépeignent un quotidien empreint de tendresse, où les gestes simples prennent une valeur presque sacrée. Une manière pour l’artiste de montrer que l’entraide et la solidarité sont des forces à opposer aux injustices qu’il dénonce.

En captant la misère avec autant de sincérité que l’amour familial, Krohg nous montre que l’humanité réside autant dans la lutte que dans les instants de douceur. Il dépasse la simple dénonciation pour offrir une réflexion sur la dignité et la force des liens humains.

L’exposition Christian Krohg – Le peuple du Nord rappelle à quel point son regard sur le monde reste d’actualité. À travers ses cadrages audacieux et son obsession du réel, il nous tend un miroir, nous oblige à voir, à ressentir. Preuve, s’il en fallait encore une, que l’art engagé n’a rien perdu de sa puissance.

Christian Krohg – Le peuple du Nord est à découvrir au musée d’Orsay du 25 mars au 27 juillet 2025.

Christian Krohg (1852-1925) Attention devant ! Le port de Bergen [Se forut, Bergens våg], 1884 Huile sur toile 62,5 x 86 cm Oslo, Nasjonalmuseet, NG.M.00967 Photo: Nasjonalmuseet/Jacques Lathion

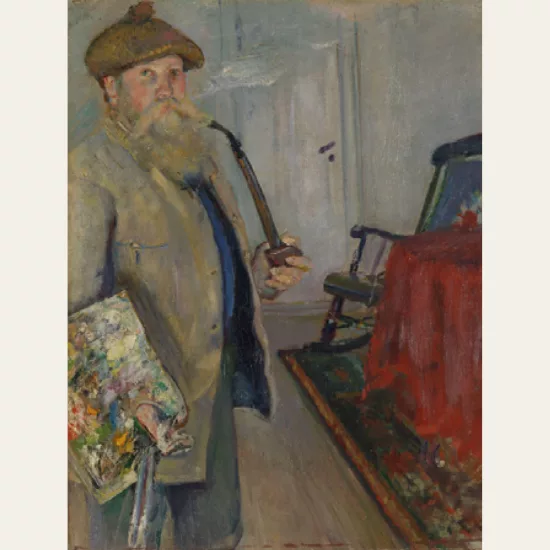

Christian Krohg (1852-1925) Autoportrait au béret [Selvportrett], 1883 Huile sur toile 47,5 x 36 cm Nasjonalmuseet, Oslo, NG.M.04220 Photo : Nasjonalmuseet/Børre Høstland

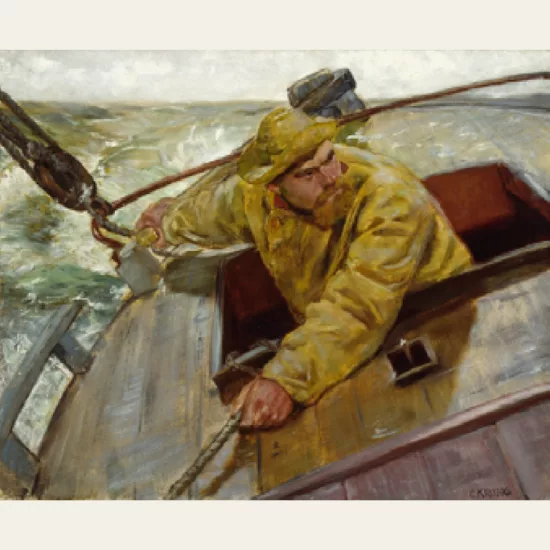

Christian Krohg (1852-1925) La Barre sous le vent ! [Hardt le], 1882 Huile sur toile, 50 × 60 cm Oslo, Nasjonalmuseet, NG.M.00991 Photo : Nasjonalmuseet / Jaques Lathion

Christian Krohg (1852-1925) La Lutte pour l’existence [Kampen for tilvaerelsen], 1889 Huile sur toile 300,7 x 226,2 cm Nasjonalmuseet, Oslo, NG.M.00348 Photo : Nasjonalmuseet / Børre Høstland

Christian Krohg (1852-1925) La Mère endormie [Sovende mor], 1883 Huile sur toile, 107,5 × 142 cm Bergen, Kode Bergen Art Museum, RMS.M.00216 photo © Kode / Dag Fosse

Christian Krohg (1852-1925) Le projet est étudié [Draftet leses], 1910 Huile sur toile, 45 × 66 cm Lillehammer, Lillehammer Kunstmuseum, LKM.170 photo © Jacques Lathion, Lillehammer Art Museum

Christian Krohg (1852-1925) Le Tressage des cheveux [Håret flettes], 1888 Huile sur toile 56 x 89 cm Nasjonalmuseet, Oslo, NG.M.01034 Photo: Nasjonalmuseet/Børre Høstland

Rue de village à Grez [Landsbygate i Grez], 1882 Huile sur toile 102 x 72 cm Bergen, Kode Bergen Art Museum, RMS.M.00214 Photo : Fosse, Dag / Kode

Christian Krohg (1852-1925) Un homme à la mer ! [Mann over bord], 1906 Huile sur toile, 120 × 140 cm Stockholm, Nationalmuseum, NM 2344 Photo ©Nationalmuseum

À découvrir

Flâneries photographiques d’une cinéaste à l’œil libre

Le Paris d’Agnès Varda

Sept décennies de printemps dans les yeux

David Hockney 25 à la Fondation Louis Vuitton

Qu’importe le paysage, pourvu qu’on ait la lumière

Lucas Arruda au musée d’Orsay

![Christian Krohg (1852-1925) Albertine dans la salle d’attente du médecin de police [Albertine i politilegens ventevaerelse] 1885-1887 Huile sur toile, 210 x 325,4 cm Nasjonalmuseet, Oslo, NG.M.00776 Photo : Nasjonalmuseet / Børre Høstland](https://audeladestoiles.com/wp-content/uploads/2025/03/Christian-Krohg-1852-1925-Albertine-dans-la-salle-dattente-du-medecin-de-police-Albertine-i-politilegens-ventevaerelse-1885-1887-Huile-sur-toile-210-x-3254-cm-Nasjonalmuseet-Oslo-NG.M.007-1080x675.webp)